Ein Software-Update von 0.9 auf 4.0

maxRIEDER – Im Konglomerat von StadtArchitekturLandschaftRaumGestaltungsprozesse versuche ich, das minimal Gemeinsame des städtischen öffentlichen Raumes nachzuweisen und hoffe auf radikale Erkenntnisse Ihrerseits.

Man könnte dieses Konglomerat – dieses Gemenge/Gemisch – der Einfachheit halber in seine Einzelbestandteile zerlegen, doch gerade das führt uns, wie ich Ihnen heute zu vermitteln versuche, noch tiefer in die Krise des europäischen Stadtraumes, der derzeit weiter zerlegt wird. Das zusammenhängende, wechselbezügliche Denken soll eingefordert werden, und damit sowohl Ökonomen als auch Juristen etwas mitnehmen können, geht es indirekt um die Frage, welche Art von Rendite und Regeldichte die Stadt eigentlich abwerfen soll.

Die Quintessenz des Festvortrages liegt im Hinweis auf eine anthropomorphe Kondition: gehen oder flüchten.

1000 Schritte sind zumindest 500 m.

Da heute Raum nicht mehr ohne eine Zeitvorstellung und Zeitspanne erfahrbar ist, darf ich Ihre innere Uhr kalibrieren:

1000 Schritte Zeit sind etwa 10 Minuten Raum.

Zuerst eine Imagination: Durchqueren Sie in Ihrer Vorstellung die Wiener Innenstadt vom Rochusmarkt/Landstraße, also von etwas weiter draußen als Wien-Mitte kommend, bis zum sogenannten NIG/Institutsgebäude der Universität Wien bei der Votivkirche. Und jetzt das Unvermeidliche: Schließen Sie bitte die Augen und fragen Sie sich, ob Sie bereit wären, jeden Tag und freiwillig zwanzig Minuten diesen öffentlichen Raum „gratis“ nutzen zu wollen. Nennen wir diesen walk „Kleinstadtkurs“. Im Alltag würden Sie als Fußgänger des Öfteren dem möglichen Luxus und seinen Verführungen ausweichen und die „cittá del minore“, die „Stadt des alltäglich Kleinen“, die Schleichwege langsam entdecken und ihnen immer mehr abgewinnen können.

So, welche Erkenntnisse bringt das?

Vergleichen Sie: Haben Sie dort, wo Sie jetzt wohnen, eine halbwegs vergleichbare Vielfalt von Stadtraum, Nutzungen und möglichen Ereignissen wie bei diesem Kleinstadt-walk? Wenn Sie sich diese gut 2000 m von Ihrem Wohnort entfernen, was würden Sie erreichen, welche Privilegien stünden Ihnen zu? Erreichen Sie privilegiert eine Landwirtschaft, privilegiert ein Fachmarktzentrum, privilegiert einen Stadtpark, privilegiert einen Hochleistungsverkehrsknoten, privilegiert ein Schrebergartenareal oder Cottageviertel? Höchstwahrscheinlich erfahren Sie – wie die meisten von uns – eine lose Abfolge von Wohnsiedlungen, Wohnhöfen, Verkehrskorridoren, Lärmschutzwänden, monotonen langen Fronten, Sequenzen entlang von Vorgärten, Müll-, Abstell- oder bestenfalls Fahrradräumen, dies alles dem offenen, windigen Raum der modernen Stadtentwicklung ausgesetzt. Das Nebeneinander von grünen Höfen, Wohnbauten, grünen Höfen, Bauwerken, Parkplatzflächen, Einfamilienhaussiedlungen, Kurzparkzonen, Bauwerken, grünen Höfen, Parkplatzflächen, Bauwerken, Vorgärten, Kurzparkzonen usw. werde ich hingegen in der Folge als die Stadt 2.0 – die moderne Stadt – bezeichnen.

Ich möchte Sie anregen, im Geist noch eine Raumfolge aufzurufen. Wien weist – von der Ringstraße auslaufend – viele außergewöhnliche Radialstraßen auf. Am Beispiel der Praterstraße erspüren wir deren gegenwärtige und historische Integrationsleistung mit ihren subtilen Raumnischen und Raumkanten für den Fußläufigen, den eiligeren Radfahrer und den Transitverkehr. Ihre Fortführung zur überregionalen Adresse, also bis zum europäischen Fluss, ja über (den) „Mexiko“ (-platz) hinaus – die Lassallestraße – eignet sich nur zum Eintauchen in die U1-Praterstern, zum Durchtauchen und bei der U1-UNO-City zum Wiederauftauchen. Das Schrumpfen oder die Bedeutungslosigkeit des menschlichen Raumes in der Lassallestraße entspricht auch ihrer Gestaltungshaltung und Strukturorganisation; so meiden wir den Stadtraum der Lassallestraße, weil dieser uns weder sinnvolle Zeit noch Ereignispotentiale mit Bauwerken, Topographien oder Menschen anbietet.

Das zeigt den Wechselbezug von simplem Straßenraum und freiwilliger Nutzung auf.

Wenn wir uns darüber einigen, dass Stadt ein lebendiger, sich ständiger verändernder Organismus ist, dann dürfen wir nach dem Anbot dieses Stadtorganismus an den anderen primären Organismus, nämlich unseren Körper und seine körperlichen Bewegungsanreize, fragen. Die Antwort ist eine traurige.

Der „öffentliche Stadt-Raum“ hat derzeit keine Perspektive.

Diese Perspektivlosigkeit entsteht nicht zufällig, sondern bewusst und höchst strategisch, denn wer soll im Neoliberalismus dafür Verantwortung übernehmen? Natürlich gibt es Gedrucktes, formalrechtlich Kondensiertes wie STEP’s, REK’s und ÖROKO’s – eine Art gemeinderätlich kontrollierter, aber letztendlich in ganz Europa beliebig austauschbarer, kopierter Fortschreibungen der gegebenen Stadtwerdung. Zwar wird diese immer etwas besser als die Vorläuferausgabe; dies allerdings bei gleichzeitiger Potenzierung des Diffusen und Erhöhung der Selbstbeschränkung in puncto Handlungsfähigkeit und Freiheitsgrad.

Der manifeste Ausdruck dieser Perspektivlosigkeit dokumentiert sich darin, dass die öffentliche Hand viele der sozialen und infrastrukturellen Aufgaben an Private und öffentlich geschaffene Scheinprivate (im Einfluss der Politik) vergibt. Die budgetären, aber auch fachlichen und personellen Ressourcen werden ausgelagert. Wir haben eine Kaste der Unberührbaren geschaffen – das Expertentum: Die Wohnbau-, die Verkehrs-, die Umweltverträglichkeits-, die Radfahr-, die Freiraum-, die Baurechts-, die Immobilienstandort-, die Sozial-, die Finanzierungs-, die Kommunikations-, die Infrastruktur- und die Raumexperten – sie alle leisten höchste Qualität in ihrem Spezialfeld; aber was leisten sie synergetisch für einen gemeinsamen humanen Stadtraum?

Was ist deren Perspektive? Ich fürchte: Parallelwelten.

Wie kam es dazu?

Es folgt nun eine verkürzte Erzählung des Wandels von der Stadt 0.9 zur zukünftigen Stadt 4.0, um die oben erwähnte Beziehung des Stadtraums zum Fußgänger/Geher verständlich zu machen.

Die Stadt 0.9 – so wollen wir anfangen – werden wir die handwerkliche Stadt nennen. Diese kannte überwiegend ko-existentielle Räume. Temporär aneigenbare Stadträume befanden sich im Konsens von Passanten, Nutzern und Eigentümern in einem fluktuierenden, verwaltungsfreien Hybridzustand. Eine Art kreatives Chaos, vergleichbar mit den Slums und Übergangsräumen der Welt, wo Wasser holen, arbeiten, lagern, handeln, bewegen, informieren, feiern und auch anprangern gleichzeitig und nebeneinander stattfanden.

In der „Erstausgabe“ der Stadt – der Stadt 1.0 – fanden durch technologische Innovationen Elektrizität und Mechanik Eingang in die Gesellschaft und eröffneten eine progressive Stadterweiterung der einstigen Gründungskerne. Die mögliche Lohnarbeit löste einen Zustrom der Landbevölkerung aus. Infolge räumlicher Beengtheit wurden Feuerordnungen sowie Bauordnungen strenger definiert; die sogenannte Wilhelminische Stadt oder Gründerzeitstadt war geboren. Nutzungsdichte und Unmittelbarkeit der Nutzungsvielfalt vieler alltäglicher Notwendigkeiten prägten diese Entwicklung. Arbeit und Wohnen, Produzieren und Verbrauchen standen in fußläufig erreichbarer Beziehung zueinander.

Die moderne Stadt 2.0 der Massenfertigung und Standardisierung kam als Nächstes – sie wurde vor allem erst einmal proklamiert. Die Moderne machte den überkommenen engen Stadtraumstrukturen und der körperbezogenen Fortbewegung zu Fuß und zu Pferd ein Ende. Dies erfolgte unter dem Vorwand der Befreiung von den untragbaren hygienischen Zuständen der Erstausgabe der Stadt. Die funktionelle, den rationalen Wissenschaften unterworfene Produktion von Baukörpern – sogenannte Solitäre, also allein stehende Bauwerke – ersetzten das Ensemble aus Stadtkörpern.

Diese allein oder in freier Komposition stehenden Baukörper sind der bildhafte Ausdruck der Emanzipation des einzelnen Individuums gegenüber der gesellschaftlichen Masse. Der Stadtraum wurde offen, d.h. grenzenlos und kontinuierlich fließend. Die Befreiung vom Korsett der alten, kompakten und gebundenen Stadt wurde als Fortschritt gefeiert.

Dies ging einher mit der Zerlegung und Auflösung der Mischnutzung hin zu einer eindeutig fixierten Funktion der Baukörper und einer Zonierung mit Widmungen der verschiedenen Gebiete. So entstand die räumlich-funktional gegliederte Stadt. Jedes Areal, jede Fläche war fortan durch Raumordnung wie Flächenwidmung eindeutig festgelegt. Wohnnutzung bedeutete Nur-Wohnen; daneben gab es Nutzungen der Industrieproduktion, Verwaltungs- und Büroarbeit oder Freizeitnutzung; Sondernutzungen wie Krankenhaus, Altersheim, Schulen und Kultureinrichtungen erlaubten auch immer nur das ausschließlich funktionell Zugeordnete.

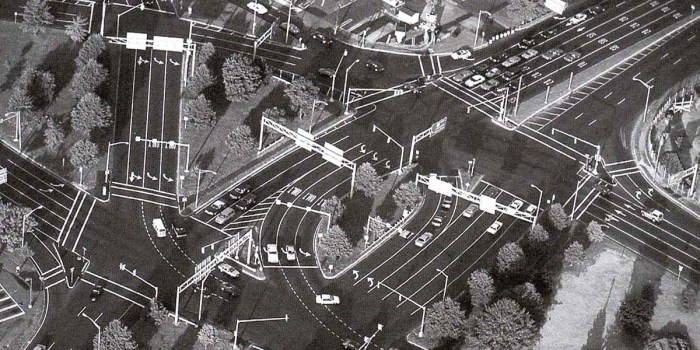

Aus der einst befreienden Bewegung der Stadt 2.0 erwuchs also die alltägliche Zwangsbewegung des Hin und Her, die erforderlich war, um die voneinander getrennten Funktionsareale zu erreichen. Der ursprünglich mannigfaltig genutzte öffentliche Raum der Stadt – der Stadttraum – wurde im Laufe der letzten sechs Jahrzehnte durch Modernität und Leistungssteigerung einseitig optimiert. Aus diesen eindimensionalen Entwicklungen ergaben sich Ausprägungen wie Hochleistungsstraße, Fußgängerzone, Wohnstraße mit Kurzparkzone, Spielstraße mit öffentlichem Verkehr oder Schnellradweg.

Das erwähnte Netz der Zwangsbewegungen ist der „Kitt“ dieser fragmentierten Hochleistungszonen, welches wir absurderweise nach wie vor als „Stadt“ bezeichnen, obwohl es das Sinnbild des Inhumanen und 0%iger Nachhaltigkeit darstellt.

Wir stecken tief in der Krise der Moderne; manche sagen dazu bereits Nachmoderne, Transmoderne. Andere meinen, wir hätten die Moderne noch gar nicht erreicht (z.B. Bruno Latour). Dies betrifft vor allem unsere „Stadtproduktion“ – im Konkreten den gemeinsamen Raum oder jene Bausteine, die diesen ermöglichen sollen.

Dies ist zuerst mal keine Frage der Ästhetik, sondern vor allem einer alltäglichen, erträglichen Struktur. Wir denken nicht über den Alltag nach, sondern nur darüber, wie wir den Alltag „transportieren“ können. Wir denken nur über spezielle Segmente des Alltags nach, jedoch nicht darüber, wie diese miteinander für den Menschen ohne aufwendige Hilfsmittel in Beziehung stehen könnten.

Selbst in der bestbeleumundeten, hoch verwissenschaftlichten medizinischen und pharmazeutischen Forschung wurde bereits erkannt, dass zumindest irgendjemand den Überblick über die Wechselwirkungen der Therapien und Medikamente – eben eine Sichtweise der ganzheitlichen Medizin und möglicher vorbeugender Maßnahmen – wahren muss. Übertragen auf die Stadtwerdung haben wir keinen „Allgemeinmediziner/Generalisten“ mehr, der den Überblick und die übergeordnete Perspektive hat. Die Spezialisten haben das Sagen.

Das kleinste Gemeinsame ist Bewegungszeit.

Wir sind also in einer Raumüberflussgesellschaft angelangt. Die Zwischenstadt produziert immense Raumweiten und bekämpft diese mit zeitraubenden Bewegungsflüssen.

So wird jeder Baustein dieser Stadt für sich – also selbstbezogen – optimiert: Optimierte Beleuchtung, optimierte Müllabfuhr, optimierte Feuerwehrzufahrt, optimierte Nutzung usw. beweisen das. Es gab ja unzählige Leitbilder aus der Vergangenheit. Die soziale Stadt wie auch die fußläufige Stadt wurden ausgerufen. Absurderweise wurden diese Leitbilder grenzwertig ausgeschöpft, pervertiert und optimiert. Die fußläufige Stadt meinte Fußgängerzone und somit Einkaufszone und produzierte gleichzeitig ein Parkplatzproblem und die Verhinderung des Koexistenziellen.

Wir sind gegenwärtig in der Stadt 3.0 – die Stadt der Beteiligungen, der Teilhabe und der Kooperationsprozesse – angelangt. Es ist die Charity-City: Liebe BürgerInnen, helft uns!

Natürlich ist top-down ein Auslaufmodell. Aber haben wir die Fitness für bottom-up, haben wir die Vorbereitungen für diesen bejahenden Wandel getroffen, die nötigen Informationen gesammelt, die Implikationen bedacht? Was kommt von diesen Frust- und Wutbürgern außer: „Grün, Grün!“, „Ruhe, Ruhe!“ und „Woanders, bitte!“? Man muss also sehr vorsichtig sein, dass Partizipation nicht zu einer Schimäre, einer Scheinveranstaltung oder Totalverweigerung der immanenten Veränderung der Stadt als lebendiger Organismus mutiert. Wer übernimmt hier die Rolle der Aufklärung für den verlorenen gemeinsamen Stadtraum? Das Wunschergebnis der BürgerInnen ist bekannt: Gartenstadt mit U-Bahnund IV-Anschluss für jede Parzelle.

In der Stadt 3.0 wird das Zwischenstadterbe mit den digitalen Technologien der Ortslosigkeit und Permanenz fortgeschrieben, unter den Bedingungen des Globalisierungsdrucks, und der Zustand des Weltklimas lähmt die erforderlichen Veränderungen.

Wohlstand sichert sich vermehrt durch Haftungsansprüche ab und nimmt direkt proportional mit dem Abnehmen von Selbstverantwortung zu. Das Versicherungswesen etabliert das Rechtswesen und die allumfassende Normierung.

Die alte Kernstadt wird zum bloßen marketingorientierten Produkt und tritt als Unternehmerin auf. Die flächig überwiegende Zwischenstadt muss infolge ihrer strukturellen Insuffizienz unternehmerisch, d.h. betriebswirtschaftlich durch die Hochleistungsaltstädte kompensiert werden. Wer klärt auf, wer sagt uns, welche Rendite die Parkbank, der Park, die Schule, der Radweg oder das Wien Museum abwirft oder wann es sich amortisiert haben soll? Von einer Arkade, einer Loggia ganz zu schweigen. Das Trottoir, der Gehsteig wird nur mehr im Hinblick auf eine Schanigartenpacht öffentlich vorfinanziert. Das Nachverdichten und Umbauen der Zwischenstadt zu einer Kernstadt führt zu massiven Bürgerprotesten.

Holistisch gesprochen müssen wir uns vom isolierten Monofunktionalen und dem Altstadt-Hype trennen, wir müssen Mischnutzungen und viele „neue Altstädte“ inmitten der Zwischenstadt denken, planen und errichten.

Was steht dagegen? Wie kann es ausschauen?

Ich verweise nicht auf Prinz Charles, die Brüder Krier, die New-Urbanist-Bewegung von Peter Calthorpe, auf Duani Plater-Zyberk oder die 100%ige Stadt der Kölner Erklärung; nein, was ich meine, ist die Perspektive vieler Mitspieler, die in kleinen Chargen Stadtwerdung umsetzen, denn damit weicht Bigness der Smallness in Parzellen- und Nutzungsdimension, und der Stadt-Raum wird zwangsläufig vielfältig. Vielfältigkeit ist eine Bedingung für Nachhaltigkeit (vgl. Biodiversität), und dann entsteht die Zumutbarkeit, den Stadt-Raum zu benutzen und zu bespielen.

Als ich um 2000 die Aussage „Die Stadt kann nur kooperativ gedacht, geplant und umgesetzt werden“ tätigte, war die Hoffnung auf gegenseitige Fairness und Offenheit groß. Die Frage, auf welcher Ebene und auf welchem Niveau und mit wem wir kooperieren wollen, sollten wir ehrlich beantworten.

Wer ist bereit, neue Wege zu gehen und nicht seine internen Kalkulationen dem Schein nach zu verhandeln? Um den Missbrauch des Kooperativen zu vermeiden, bedarf es hoher Sensibilität. Richard Senneth hat dies in seinem Buch „Zusammenarbeit“ beschrieben.

Welche Kompensationsleistung und welchen Mehrwert erbringt der Private, weil er von der öffentlichen Hand vernachlässigt wurde?

Diese Zeitreise möchte ich mit der drohenden Zukunft – der Stadt 4.0 oder der „Möglichkeitsstadt“ – abschließen. In dieser Stadt 4.0 ist der Mensch, so wie wir ihn kennen, nur noch ein „Möglichkeitswesen“.

Der Bedeutungsverlust des realen, physischen Raumes ist vollzogen; im Wesentlichen werden wir mit eingeblendeten virtuellen Räumen unseren Alltag wahrnehmen. In Datacity können wir alles simulieren, weg- oder einblenden – das Leben ist freigeräumt vom Widerstand des Raumes, des Milieus und vor allem von den nächsten Körpern. Der Raum muss nicht mehr gepflegt und gestaltet werden. Einst lautete der Slogan „Stadt macht frei“; zukünftig eben „raumfrei“. Nein, nicht ein Technikskeptizismus soll hier aufkommen, sondern die Frage nach den sinnvollen Modifikationen für den menschlichen Alltag.

Stadt ist jetzt endlich ein privates Unternehmen.

Abschließend möchte ich auf zwei existentielle Übereinkünfte des Lebens eingehen: das Wohnen und implizit das Arbeiten. Beides wird sich in der aufkommenden Wissensstadt hybridisieren bzw. wird es verschmelzen.

Wien hat eine singuläre Position und Anerkenntis in der Wohnbauwelt. Ob das WWW (WienerWohnWesen) mit seinen fünf Säulen des aktuellen „Bauträgerförderungsverfahrensmodus“ („korinthisch-ionisch-dorisch, eine ägyptische und eine modern-hybride“) ausschließlich die Nachhaltigkeitsansprüche abdecken kann, ist mehr als fraglich, ja eher schon frevelhaft. Einerlei, ob durch die fünf Druckelemente architektonische, ökonomische, ökologische, soziale und nachhaltige Kriterien beachtet und technoide Smartsmart’sche Typen realisiert werden – das ist ziemlich unerheblich bzw. total am Thema der nachhaltigen Stadt vorbei. Es fehlt zumindest das Zugelement der Verbindung zwischen den optimierten einzelnen Baukörpern. Der Wohnbau blendet lebendige, alltägliche Stadt komplett aus, unabhängig ob Eigentum oder Miete; die Nutzungskonzentration zerstört seit Jahrzehnten die europäische Stadtidee. Dies ist vollkommen unabhängig von den höchst anspruchsvollen Kriterien des öffentlichen Wohnbaus. Verzeihung, aber der WohnungsSiedlungsbau ist der Krebs der Stadt: Er untergräbt die mischgenutzte, lebendige Stadt total.

Lassen wir uns darüber nachdenken, wie wir dieses gutgemeinte Engagement, welches im Magistratswesen und im Immobilienwesen manifest wird, neu verknüpfen, fokussieren und aufmischen können.

Vier Maßnahmen könnten dem WWWWW (WienerWohnWesenWorldWide) einen neuen Impuls geben und Wien eine weitere Führungsrolle eröffnen:

1. Das Erdgeschoss der Stadt und dessen Appendices werden mit einem Wohnveto belegt und für Mischnutzungen verbindlich verfügbar gemacht.

2. Ein alternatives Wohnungsprodukt für temporär zumutbares Kurzzeitwohnen (maximal für fünf Jahre) wird geschaffen, eine Art Start- und Ansparhilfe wie das einstige Low-budget- Substandardwohnen.

3. Wohnen und Arbeiten gehen eine fluktuierende Beziehung ein.

4. Die Vergabegrößen – die Bauwerksstücke – werden wesentlich kleiner.

Das Erfolgsmodell der existierenden und weltweit wertgeschätzten alten Vorkriegsstadt muss als strukturell vielfältiger Pate für unsere wachsende Stadt und umzubauende Zwischenstadt stehen. Wir müssen viele neue Altstädte entwickeln, anstatt die Stadt mit exzellenter, nachhaltiger oder überwiegender einfältiger Wohnbauarchitektur weiter zu zersiedeln.

Erste Ansätze zu dieser Zukunftsperspektive können wir vage identifizieren: in der AspernTEICHstadt.

Trotz engagierter Architektur und Freiraumgestaltung ist der Straßenraum und die Gesamtkonzeption noch immer im Banne der antiquierten modernen Doktrin den Experten überlassen worden. Die zukunftsweisenden Stadträume Asperns finden Sie in der Gestalt der Binnen-/Hofräume.

Einen fundamentalen Schritt konnte man allerdings bei der noch laufenden Entwicklung um den Hauptbahnhof Wien machen – im Falle des sogenannten Quartiers „Leben am Helmut-Zilk-Park“. In Kooperation mit den ÖBB, der Stadt und dem Bezirk entsteht hier ein lebendiger, gemischter Stadtteil, der neue Formen und Teilhabestrukturen im Alltag, die Trinität „Arbeiten-Wohnen-Plus“ und somit ein re-aktives Zukunftsmodell der Stadtentwicklung aufzeigt. Über einen öffentlichen Aufruf wurde unter anderem nach Nutzungskonzepten des Stadtterrains gesucht. Die Vielfalt der Anträge und die hohe Nachfrage der Antragsteller – Bauträger, Genossenschaften und freie Gruppen – zeigte die Bereitschaft des „Marktes“ auf, mit neuen Verfahren und Verfahrensinhalten einen Beitrag zur Stadtentwicklung mit Rendite zu leisten.

Wien holt auf.

Eine „neue Altstadt“ mit Mischnutzung wurde seit 2004 im Stadtwerkareal nunmehr fertiggestellt. Ebenso beispielhaft ist der Anspruch der Stadt Innsbruck, die Ressource Fläche mit möglichen Höhenentwicklungen durch einen fiktiven wie kontextuellen „Urbanissima“-Typus (Hochhausstudie 2002) zu optimieren, der bei privaten Investoren in Kooperation mit der öffentlicher Hand Kreativität auszulösen vermag.

Manche vorausschauenden Wohnbauproduzenten sehen das auch, dürfen aber im erstarrten, unveränderbar erscheinenden Korsett der Wohnbauförderungen, des Wohnfonds, der Revisionsverbände und sonstigen Institutionen nichts ändern.

Ja, selbst im „Brand eins“-Magazin (Oktober 2015) der deutschen Marketing- und Betriebswirtschaftswelt wurden obige Forderungen implizit veröffentlicht. Es gibt also potente Mitstreiter, die den reinen Wohnbau in Richtung integrale Stadt weiterentwickeln, revisionieren wollen.

Der Höhepunkt momentaner selbstbeschränkender Kreativität in Richtung gesamtheitliches Denken konkretisiert sich dort, wo Städte wie Wien gezwungen sind, kulturelle, soziale und technische Infrastrukturen wie Schulen, öffentliche Stadträume und Museen durch Public-Privat-Partnership- Modelle zu finanzieren und von Architekten nur noch Teilplanungsleistungen einzufordern; somit werden sie sich der Bau- und Finanzlobby langfristig und teuer ausliefern.

Zu guter Letzt der freie Raum der Stadt, das Nutzlose per se.

Ein bemerkenswerter Aspekt des Öffentlichen wird im Begriff Freiraum manifest. Der anregendste Freiraum für eine nicht komplett vertrottelte Gesellschaft ist der nicht gestaltete, temporär aneigenbare Raum.

Die Leer-Räume sind die unanimierten Spielräume, und sinnbildlich sind sie die latenten Rehab- Center der Stadt.

Nur: Wo finden wir diese?

Es bedarf also einer konzeptuellen Perspektive und gewissenhafter Aufklärung, was ein Park und/oder ein Freiraum gemeinsam haben oder was sie substantiell voneinander unterscheidet. Auch hier spielen Expertenmeinungen mit ihren starren Rechtswidmungen und Definitionen, ob Park, Grünfläche, Spielplatz, Sportplatz oder Wald, eine gewichtige Selbstläuferrolle, die der spielerischen, spontanen Aneignungen durch die Bevölkerung zuwiderläuft. Die Verwaltungsbetrauten dieser Freiräume geben auch gleich die rechtskonforme Nutzung der „freien“ Freizeitmöglichkeiten vor. Leer- oder Freiräume, also undefiniert offene Nutzungsräume, früher „Gstättn“ genannt, gibt es deshalb überhaupt nicht mehr. Wir haben kein Rehab-Center „Gstättn“ mehr, unsere Rehab ist im touristischen All-inclusiveout- of-Europe angesiedelt.

Wir brauchen also immensen Mut, inmitten der Stadt etwas scheinbar Nutzloses, extensiv Betreutes zuzulassen. Diesen Mut sollten wir bei der Entwicklung des Nordbahnhofareals unterstützen, wo eben diese „freie Mitte“ als Identifikation eines Quartiers vorgeschlagen wurde.

Der Mensch ist doch das Maß aller Dinge. Wir haben offensichtlich nur ein Menschenrecht auf Wohnen und Arbeiten. Aber wir haben kein Menschenrecht auf Stadt-Raum, das bedeutendste zivilisatorische Menschenwerk.

Wer könnte heute ein Stadtexperte sein? Einerseits alle, weil das positive und negative Anschauungsmaterial seit langem vorliegt. Warum gehen wir freiwillig durch die Wiener Josefstadt, durch das Brunnenmarktviertel, mittlerweile auch durch das Karmeliterviertel, aber nie freiwillig durch die Erzherzog-Karl-Straße? Kein Stadtkultur-Tourist oder Stadtflaneur verirrt sich dahin.

Eine der Ursachen liegt auch darin, dass die Stadtwerdung nur mehr Dienstleistungsexperten und keine ArchitektInnen mehr involvieren will. Dienstleister erfüllen Bestellungen. ArchitektInnen sind noch generalistisch und querdenkend, nachfragend und reflektierend ausgebildet und bereit, sich für eine anonyme Öffentlichkeit und Alltäglichkeit einzusetzen. Architekten sind unbeliebt, weil sie als Störenfriede im strategischen Konzept der Privatisierung und Vermarktung des Öffentlichen auftreten. Man will die Architekten als Dienstleister marginalisieren, sie von den wechselbezüglichen Entscheidungen der Stadtwerdung abziehen und als bloße Dekorierer der Bauvolumina benutzen.

Meine persönliche Erkenntnis lautet: „Stadt ist dort, wo ich in unmittelbarer Nähe meinen Alltag fast als Luxus empfinde und kein Urlaubsanspruch aufkommt.“ Aus so einem Ideal leite ich seit langem mein Credo „Stadt ist ein soziales Kunstwerk, Architektur eine soziale Kunst“ ab.

Also für die täglichen freudigen 2 x 2000 Schritte im zukünftigen Stadtraum – die WHO empfiehlt ohnedies, mindestens 10.000 Schritte täglich als Gesundsheitprophylaxe zu tätigen – und in der Hoffnung, Ihre Kreativität mobilisiert zu haben, danke!

______________

Festvortrag TURNON-Architekturfestival 2016

von

maxRIEDER

maxRIEDER

maxRIEDER.at

u.a. Architekt, Urbanist,

Initiator des kollektiven Onlineblogs http://www.kooperativerraum.at und des

Symposiums Zukunft:Mittelstadt.

Er lehrt an mehreren Universitäten in Österreich.

16. Juni 2016 um 17:02

During the forties and fifties, the Modernist movement became established and gradually lost its power: the 2.0 city became institutionalised and lost from its innovation. The great era of narrations and utopias was over, and Post-Modernism started to install itself as an alternative in the understanding of the city.

Collage City, from Colin Rowe, was published in 1978, and tries to reconcile a radical Modernist approach of urbanism with the traditionalist heritage. Rowe is also describing a loss of great utopias, and the appearance of a hyper rationality that encloses the architectural and urbanist debate.

I believe that we already are in the 4.0 city, mainly composed of instantaneously accessible information, definitely cutting the fiction to evolve toward a factual-only generation. Specialists are indeed determining free spaces in the city with an established library of answers. Architects in this paradigm are working with sculptural qualities, providing spontaneous factual feelings. But they also have a position of intellectuals, and researchers, bringing expertises.

Tschumi’s advertising for architecture are dealing with the importance of the event as the main element of space. Architects are now dealing with the narrations inside space more than its shape composition. Understanding space through its uses is the architect’s specialty. Digital tools are helping in the conceptualisation of these new problematics: the 4.0 city is dematerialised, and architecture is following the same path. Towards which practices are these new paradigms leading?

13. November 2016 um 14:01

Ich würde gerne etwas zur sogenannten „Freien Mitte“ hinzufügen. Diese Flächen auch Ruderalflächen sehe ich als eine ganz besondere Möglichkeit Stadtentwicklung „Nachhaltig“ zudenken. Diese Fareale sind als Möglichkeit zu sehen und können durch bewusste temporäre Nutzung und Erhaltung einen starken gesellschaftlichen Mehrwert und eine besonders tiefe Verortung hervorrufen. Die Schwierigkeit Denke ich ist für Architekten nicht die Idee solche Flächen einzuführen und die urbane Stadtwildnis zurückzubringen sondern vielmehr das ungeplante zu Planen.

28. Juli 2017 um 17:02

Der Tod des Roten Romeo

Das Auto ist das Maß aller Dinge in Stuttgart.

Dort herrscht stolze Vollbeschäftigung und das Menschenrecht auf Auto, Arbeit und Behausung. Das Wohnen ist das Letzte. Das Auto das Erste. Die Arbeit Mittel zum Zweck für beides.

Scheffle, scheffle, Häusle baue… und Auto fahre.

Stuttgart ist und bleibt Baustelle. Ob Rosensteintunnel oder Bahnhofsprojekt –

Stuttgart ist eine Baustelle für die Organisation des Verkehrs und der Dienstleistung.

Die einzige Perspektive:

Konsumieren und Isolieren.

Zum Beispiel im Roten Romeo: Das Rote Romeo an der U-Bahn-Haltestelle Schozacherstraße steht organisch neben seiner Julia, verbunden durch die romantische Parkgarage, in der man sich trifft. Auch in der Apotheke im Romeo vor dem Lärm der Schozacherstraße geschützt kann man ein paar Wörter und Scheine wechseln, beim Tabakwarenhädler nebenan oder beim Siegel-Bäcker für a Laugaweggle.

Der Stuttgarter Stadtteil-Raum Rot ist Überbleibsel der Umsiedlungung und Notunterbringung der Nachkriegsjahre: preiswerter Wohnraum für die Sudetendeutschen und andere „Heimkehrer“. Die erste Bebauung des Stadtteils Rot begann 1928 im ehemaligen Muschelkalk-Steinbruchgelände mit dem Flurnamen Malberg. Weitere provisorische Gebäude wurden errichtet, von denen drei noch zu bestaunen sind (Pliensäckerstraße 18 bis 22). Weitere übriggebliebene heruntergekommene Einfamilien-Häusle stehen herum in der Umgebung Kelterplatz und Schozacherstraße, die nun kleine Shisha-Bars, Spielhöllen, Dönerparadiese beherbergen – wer soll denn dort in einspurigen Einbahnstraßen, an denen die Autos direkt vorbeifahren auch wohnen… und wer wird dort schon etwas im Abgas sitzend konsumieren wollen.

Romeo und Julia und auch das blaue Hochhaus gegenüber beherbergen wunschlos unglückliche, isolierte Konsumierende, die in Parallelaquarien lebend wohl kaum Möglichkeiten mehr haben werden, sich auf Plätzen, Bänken, in Cafés zu treffen, höchstens im Lift, Supermarkt oder auf dem nahegelegenen schönen Friedhof:

Es gibt keinen gemeinsamen Raum in Rot. Romeo ist tot.

18. Februar 2019 um 10:00

Integration ist heute in aller Munde und gilt in weitestem Sinne auch für Bauwerke. Passt das Bauwerk in seiner Gestalt zu den anderen? Aus welchem Material ist das Bauwerk gebaut? Was sind die elementaren Bestandteile des Bauwerks? Laut der nicht-referenziellen Architektur regiert überall das Geld. Die Architektur muss sich daher nur mehr mit sich selbst beschäftigen und man muss sich nicht mehr immer bei jedem kleinen Element fragen: Was bedeutet dieser Giebel, dieses Dreieck,…? Es wird daher aber auch immer schwieriger, Architektur zu machen.

Ganz früher waren Zelte die Behausung der Menschen. Als die Menschen sesshaft wurden, begannen sie, mit dauerhaften Materialien Konstruktionen zu erbauen. Konstruktionen aus Stein, Metall und Ziegel sind noch heute oft sehr gut erhalten, aus Holz und Torf jedoch ist nur sehr wenig übriggeblieben.

Die Struktur in der Antike war wie ein Rechen, im Gegensatz zum Artificial Landscape, bei dem die „Natur gebaut“ wird. Die Produkte schauen aus wie aus dem 3D-Drucker gedruckt, und die Architektur löst sich von der Lastableitung. Organische Formen sind das High-End-Produkt. Das Material Stein beispielsweise hängt niemals durch. Wenn man aber will, dass ein Stein so schwebt wie ein Fell zum Beispiel, dann wird das Produkt eben mit Stein verkleidet. Konstruktionen müssen nicht mehr aus purem Stahlbeton sein, Verkleidungen sind erlaubt. Das Gerüst beim Skelettbau ist auch mit Holzbau möglich, und auch Blockbau ist möglich. Der Skelettbau ist ohnehin so angelegt, dass es nichts ausmacht, wenn eine Wand weg wäre.

11. März 2020 um 13:29

Wie bewege ich mich im Raum fort? Bin ich Fußgänger, Autofahrer, Radfahrer, bin ich auf öffentliche Verkehrsmittel wie U-Bahn oder Bus angewiesen? Was ist mir bei der Auswahl meines Wohnraumes wichtig? Wie nahe gelegen ist der nächste Supermarkt? Wie gut strukturiert ist die Anbindung zur Arbeitsstelle?

Die Perspektivensicht ist hierbei ausschlaggebend. Als Fußgänger nehme ich den öffentlichen Raum ganz anders war als wenn ich die Strecke mit dem Auto zurücklege. Ich achte auf andere Dinge, gehe an verschiedenen Örtlichkeiten vorbei denen ich als Autofahrer nicht oder unbewusst begegne. Dabei habe ich z.B. Anzeigetafeln, Sendemasten, Straßenbahnnetze, Bodenmarkierungen und Ampeln im Blick.

Ich würde auch sagen, dass die Zeit, wie ich mich durch die Stadt bewege ein ausschlaggebendes Kriterium ist. Die Dauer von A nach B zu gelangen ist eine Komponente, die Einfluss auf das Verkehrsgeschehen und die Stadtstruktur nimmt. Das U-Bahnnetz ergibt ebenso eine Topographie eines Weges wie ein Radfahrerweg oder die Fahrbahnstraße. Aber wie kommt es dazu, dass ich mich genau für dieses Fortbewegungsmittel entscheide?

Dies hängt denke ich, stark mit der Auswahl des Wohnraumes zusammen. Je nach Interesse und Bedürfnis und Vermögensstand wird der eigene Lebensraum ausgesucht. Eine Familie wird es bevorzugen am Stadtrand in einem Einfamilienhaus oder in einer Wohnparksiedlungen zu leben, als Single wäre dies wohl anders zu betrachten. Lieber eine Wohnung in der Innenstadt, wo ich Shops bequem erreichen kann und nicht lange Zeit für die Anfahrt in die Arbeit benötige. All diese Fragen sind stützend und entscheiden über den gewählten Lebensraum, der dieses dargestellte Gemenge im Artikel erst aufkommen lässt.

2. August 2021 um 21:56

Ich kann Yvonne Leitner nur beipflichten, wenn es darum geht, dass unterschiedliche Menschen verschiedenste Lebensstile und damit verschiedenste Bedürfnisse haben– abgesehen von den Grundbedürfnissen, die jede/r teilt– sowie unterschiedlichste Standards pflegen.

Nichtsdestotrotz, bin ich der Ansicht, dass diese Bedürfnisse nicht zuletzt durch die räumlichen Gegebenheiten, die eine Stadt prägen, maßgeblich beeinflusst werden. Insofern kann die Erschaffung von belebten öffentlichen Räumen, sei es durch vielfältige Infrastruktur oder Partizipationsmöglichkeiten der Bewohner:innen, zu anregenden Spannungsfeldern führen. Was wiederum zur Folge haben könnte, dass Leute sich bewusst dazu entscheiden eine gewisse Gegend auszukundschaften und sich auf Entdeckungsreise zu begeben.

Wenn möchte, dass Bewohner:innen eher zu Fuß oder per Rad unterwegs sind und damit Gassen und in weiterem Sinne die vorhandenen Cafés, Geschäfte und Verweilmöglichkeiten nutzen, dann muss ich dafür sorgen, dass es solche Verweilmöglichkeiten nicht nur gibt, sondern, dass sie außerdem ein abwechslungsreiches Spannungsfeld eröffnen, in dem es sich lohnt zu verweilen, genauer hinzuschauen und teilzunehmen.

2. Februar 2022 um 10:42

Der Artikel war sehr interessant zu lesen, vor allem der Aspekt, dass es keine „Rehabilationszentren“ im Sinne von Freiräumen mehr gibt. Es wird jeder Platz genutzt und benutzt von Menschen, die typische Konsumgesellschaft kommt hier wieder zum Vorschein. Es gibt kaum Wiesen, die von Natur aus nach Lust und Laune wachsen können. Es wird alles bepflanzt, zerrupft und umgestaltet, wie es von der Sicht auf Wien am besten passt. Wo haben die Gänseblümchen und „Mistkäfer“ nun platz, wo bleibt deren Freiraum? Die Architektur, oder besser gesagt Nutzungshäuser, verändert sich mit der Zeit. Die Materialien und Stile gehen mit der Zeit. Wobei der Aspekt, dass sie praktisch und cool ausschauen müssen, wichtiger ist als die architektonische Kunst. Wo bleibt der Freiraum für Architektur und Kreativität bei so großen Städten? Ganz in meiner Nähe, weiter als 2000 Schritte entfernt, was trotzdem für mich als Landkind noch als „nahe“ gilt, gibt es zwei umgedreht installierte Bäume. Die Wurzeln ragen sozusagen in den Himmel. Ich stell mir die ganze Zeit vor, wie diese Installation am Stephansplatz in Wien aussehen dürfte? Es würde laut schreien „mehr Freiraum für Baum“, (etwas wild gedacht). Wo am Land die zwei Bäume fast übersehen werden, weil es ja nur zwei Bäume darstellt, würde die „Natur auf Kopf gestellt“ in Wien nicht mit der Umgebung einfließen, weil es fast keine freien Bäume mehr gibt.

Wenn ich zu Fuß unterwegs bin, dann am liebsten in Städten, wo es sich lohnt, mit den Beinen unterwegs zu sein. In die kleine Gasse schnuppern, den Flair der Stadt genießen können. In Rom fühlte ich mich zum Beispiel immer wie im Urlaub. Auch in der kleinsten Gasse merkte ich, in einer italienischen Stadt zu stehen. In Birmingham hingegen, oder auch wenn ich in Linz unterwegs bin, merke ich zwischen den Häusern nicht, in welcher Stadt ich stehe. Alles sieht gleich aus, so installiert wie in einem Puzzle. Die Häuser sind wenig durchdacht aufgestellt. Desto kahler und gleicher, desto leichter und billiger, desto praktischer ist die Benutzung. Es können Wohnungen darin sein, oder auch Banken und Einkaufshäuser daraus gemacht werden. Je nachdem wie es sich verkaufen lässt. Es ist alles nach einem faden Muster aufgereiht.

11. Februar 2022 um 17:09

Wenn ich mich an die Lehrveranstaltung Architektur und Umweltgestaltung zurück erinnere, fiel sehr oft der Begriff Raum – private, öffentliche, repräsentative Räume und es ging um das Innen und Außen und die Beziehungen, die sie miteinander eingehen sollten. Begleitet werden diese Begriffe von der Funktion als eine Erfindung der Moderne. Von den Notizen, die ich mir während unseres ersten Spazierganges durch die Räume der Innenstadt (Mozartplatz in Richtung Domplatz) gemacht habe, ist mir ein Satz besonders in Erinnerung geblieben – … schlechte Architekt*innen denken nur in Funktionen, das Empfinden sei viel wichtiger (M.R., 2021)!

Auf diese Problematik wird im Artikel Kooperative Räume in der Stadt der Zukunft – nirgendwo im Posturbanen von Max Rieder sehr gut eingegangen. Eine Zukunftsstadt zeichnet sich zudem aus, dass Funktionale und Kooperative zu verbinden. Ein gutes Beispiel dafür lässt sich in den Stadtwerk-Arealen beobachten. Hier ist es den Architekten gelungen einen kooperativen Raum zu gestalten, ohne die Erinnerungen an das alte Areal komplett auszulöschen. Es konnten bestehende Bauten wie die Frey Villa und das Hochhaus, Strubergasse 26, die nun die Volkshochschule und die Trumerei beinhaltet, integriert werden. So konnten die Erinnerungen und Erfahrungen, die die Bewohner*innen mit dem Stadtteil verknüpfen, beibehalten werden, obwohl sich das Bild des Viertels komplett veränderte. Besonders spannend am Projekt finde ich den Übergang von Plätzen und Räumen, die Transparenz des Erdgeschosses und die Ebenen, die entstehen, sowie die unterschiedlichen Bauhöhen und Linien, die sich dadurch ergeben. Obwohl es einige hohe Bauwerke gibt, entsteht kein Gefühl von Beengung oder Unwohlsein und Irritationen laden an manchen Ecken zum Staunen ein. Dass es in manchen Bereichen etwas spießt, wie etwa an der Straßenfront vorm Spar, die durch ihre langweilige Bauweise geradezu zum Vandalismus einlädt, an der nahegelegenen „Glasvitrine“ im Erdgeschoss als Radabstellplatz oder beim Gebäudekomplex an der Ignaz-Harrer-Straße, ist eine andere Thematik…

K.Klinger, 11.02.2022

11. Februar 2022 um 17:11

Ich habe mir eine Fragestellung aus dem Kommentar von Eva Lechner herausgenommen, die ich sehr interessant finde. „… Es wird daher aber auch immer schwieriger, Architektur zu machen.“ Ich kann die Frage nicht aus der Sicht eines Architekten beantworten und selbst Architekt*innen wird es schwer fallen, sie zu beantworten, denn diese Frage müsste man von Fall zu Fall neu überdenken. Was macht es also schwieriger Architektur zu machen? Dabei möchte ich, wie im Beitrag von Eva Lechner erwähnt wurde, auf die Kosten-Nutzen Frage näher eingehen.

Der Bauträger stellt eine Fläche X zur Verfügung. Hier geht es neben den Normen und gesetzlichen Rahmenbedingungen auch um die Auftraggeber*innen. Welche Richtlinien und Vorgaben müssen erfüllt werden? Wie viele Wohnungen sollen gebaut werden? Nur einige wenige Fragen die sich Architekt*innen fragen müssen.

Nehmen wir das Beispiel Bolaring-Siedlung in Salzburg-Taxham, fertiggestellt 2002. Hier wurden laut GSWB 343 Wohneinheiten, die aus Ein- bis Vierzimmerwohnungen zwischen 36 und 86 m² bestehen, errichtet. Sie hat eine gute Anbindung in das städtische System. Kindergarten, Arztpraxis und weitere gemeinnützige Organisationen, die in der Siedlung ihren Platz finden konnten. Der EUROPARK, als Zeichen des Untergangs der Innenstadt, liegt sozusagen um die Ecke und bietet die Möglichkeit zum Einkaufen. Die Bolaring-Siedlung ist ein moderner und zeitgemäßer Bau, mit der größten Solaranlage im Land Salzburg, welche mehr als 1000 Quadratmeter Fläche umfasst. Die Zahlen sprechen für sich oder? Dennoch sind manche Reibungspunkte entstanden und haben sich über die Jahre hin verhärtet. Wie die Anordnung der Balkone, welche den Bewohner*innen zu wenig Privatsphäre ermöglichen. (Weil man im Sommer die Marinade des Grillgutes riechen kann, das die Nachbarn*innen zubereiten). Oder die Fassade aus Holz, die nach einigen Jahren den Glanz eines Neubaus verloren hat und nun mehr an Fassaden alpenländischer Holzhütten erinnern. (Weil Holz nunmal aus organischem Material besteht). Dass diese Probleme auftauchen werden, konnte man beim Einzug in die Wohnungen „noch nicht“ wissen – Problematiken sozialer Natur, mit denen man in jeder Stadt vertraut sein sollte. Phänomene, die so zuverlässig wie Ebbe und Flut sind. Auf was ich jedoch näher eingehen möchte, ist das Erdgeschoss dieser Wohnsiedlung. Um sich mit der Summe von 343 errichteten Wohneinheiten schmücken und als Wohltäter dastehen zu können, nahm man das Risiko in Kauf, die Erdgeschosse als Wohnungen zu vermieten. Dies hat zur Folge, dass Räume leer stehen und Bewohner*innen, die sich in ihren vier Wänden beobachtet und unwohl fühlen, existieren. Hat man hier die Architektur politisiert und die Zahlen siegen lassen? Ich frage mich nach längerem Überlegen nicht mehr ob Architektur überhaupt noch möglich ist, sondern ob sie jemals möglich war? Und was ist Architektur? Ist sie politisch? Kann sie politisch unabhängig sein? Wenn ja, wie und wo ist es möglich?

Ein gutes Bauwerk soll sich meines Erachtens in das Stadtbild einfügen, ohne wie ein Fremdkörper zu wirken. Es soll von den Nutzer*innen wie ein gutfunktionierendes Organ angenommen werden und die Bedürfnisse der Bewohner*innen abdecken.

K.Klinger, 11.02.2022

15. Februar 2022 um 12:59

Der neumoderne Mensch will alles Besser, Schneller, Größer und am Besten daraus am Meisten Profit schlagen! Doch ist das gesund für unsere Gesellschaft?

„Immer dichter gedrängte Wohnbauten, Riesen Straßenkreuzungen, Parkflächen, gestresste Menschen, Schnelllebigkeit“ diese Begriffe sind mir bei meiner Virtuellen Stadtwanderung in Wien in den Kopf geschossen. Wie der Artikel sehr gut darlegt, spielt die Konsumgesellschaft in unserer heutigen Zeit eine enorm wichtige Rolle. Dabei wird Gemeinschaft und Kooperation leider vergessen. Auf eine Mischnutzung der Stadt wird keinen Wert gelegt. Alles soll nur einfach und praktikabel gestaltet sein und dabei wird so manch Öffentliches privatisiert.

Besonders die Kreativität und Individualität fehlt mir in den heutigen Stadtplanungen beziehungsweise Stadtbauten. Wenn ich mich vor neue Gebäudebauten stelle, dann vermitteln sie für mich den Eindruck von Klarheit, Striktheit und vor allem Austauschbarkeit. Sie verlieren in meinen Augen den Ruf des Besonderen und des Einzigartigen. Ich weiß nicht wie es anderen dabei geht aber in mir weckt dies keine Kreativität. Vergleicht man dagegen die Altstädte der meisten heutigen Städte, so zeigen diese Häuser eine Lebendigkeit, wirken Prunkvoll und übermitteln ein Gefühl. Kulturelles Erbe spiegelt sich darin wieder. Jede Altstadt vermittelt meiner Meinung nach, einen anderen aber besonderen Flair. Die würde ich allerdings bei heutigen Neubauten nicht behaupten.

29. Januar 2023 um 23:28

Der Artikel hat mich dazu angeregt, mich mit folgender Frage auseinanderzusetzen:

„Wie wirkt sich eine Stadt/ihre Architektur auf mein Wohlbefinden aus?“

Mein Wesen reagiert stets auf die Umwelt. Wirken diese Umwelteinflüsse – vor allem im urbanen Raum – direkt oder vielmehr über meine subjektive Wahrnehmung? Wie und wodurch bewerte ich Städte? Während manche Städte einen eher negativen Nachgeschmack hinterlassen, empfinde ich Salzburg als sehr angenehm. Laut einem Artikel (Vollmer, Koppen & Kohler, 2020), der sich mit Architekturpsychologie beschäftigt, muss Stadtarchitektur drei zentrale Bedürfnisse befriedigen: Stimulation, Identifikation und Privatheit. Spannend ist, dass diese Bedürfnisse sowohl unter- als auch übersättigt werden können. Der Einflussfaktor Stimulation (Was sehe, höre, fühle ich?) war beispielsweise bei einem Kurzurlaub in Rom durch das zeitgleich dort stattgefundene G20-Gipfeltreffen und die damit einhergehenden Absperrungen, Staus und Demonstrationen deutlich übersättigt, da meine Sinneskapazitäten in diesem Fall ständig überlastet wurden. So ist es zu einem konstanten Stressgefühl gekommen. In Salzburg hingegen kenne ich genügend Grünflächen, bei deren Besuch ich den Verkehrslärm und Stadttrubel ausblenden kann. Zudem gibt es genug verwinkelte Gassen und Ecken zu entdecken, wodurch die Stadt nie in das andere Extrem – Langeweile – ausschlägt. Bei der zweiten Einflusskomponente, der Identifikation (Worin sehe, höre, finde ich mich wieder?), geht es um die Ortsverbundenheit, die man in einer Stadt empfindet. Während ich der Stadt Linz gegenüber eine gewisse Gleichgültigkeit empfinde, finde ich mich persönlich in den feingliedrigen, schnörkeligen Fassaden der Altstadt, den kleinen Gässchen und den vielen Brücken und Stegen Salzburgs vielmehr wieder. Zugegebenermaßen habe ich sogar mein Studium nach dem Wunsch, in der Stadt Salzburg leben zu wollen, gewählt und bin nicht etwa in die Stadt gezogen, weil es mein Studium erforderte. Zudem nehme ich Salzburg (und vor allem meinen derzeitigen Wohnort Morzg) als einen eher sauberen und größtenteils vom Vandalismus unberührten Platz wahr. Der letzte Einflussfaktor Privatheit (Wo sehen, hören, bestimmen mich die anderen nicht?) kann von Anonymität bis Verfremdung reichen. Betrachtet man die Stadt als erweiterten Lebensraum, den wir uns aber täglich mit anderen fremden Personen teilen müssen, so habe ich es bei den ersten Lockdowns genossen, durch eine leere Getreidegasse zu wandern. Bald schon aber war diese andauernde Stille geisterhaft und der Mangel an täglichen Begegnungen im öffentlichen Raum hat zu einer sozialen Isolation und einem Zustand von Unwohlsein und Gereiztheit geführt. Mittlerweile genieße ich es wieder, in der Stadt auf meist freundliche, manchmal auch unangenehme Fremden zu stoßen. Nur gelegentlich bin ich enttäuscht, wenn einer meiner Lieblingsplätze bereits von jemand anders besetzt ist. Aber so ist das eben in einer Stadt – sie gehört einem nicht alleine und deshalb hat man auch vieles, was dort passiert, nicht selbst in der Hand. So ist die Stadt für mich überwiegend etwas Soziales, etwas mit Charakter und Veränderungen, und meine Stadterfahrungen ein Spiegel meiner Bedürfnisse und der Gesellschaft, welche die Stadt formt und belebt.